前半部では、「お金や時間がないから」とできない理由を重ねるよりも、できることを探す意識がPXには大事であるということを学びました。後半部では、ケアリング・アクセントの近本先生の考察から、患者と医療者をとりまくケアの関係性について考えたいと思います。

近本 洋介(ちかもと ようすけ)PhD, CPXP

日本の大学病院の心療内科、小児科で臨床心理の仕事に携わった後、渡米。ペンシルベニア州立大学大学院にて健康教育学のPhDを取得し、スタンフォード大学医学部疾病予防研究センター、カリフォルニア州立大学フラトン校、アメリカン大学(ワシントンDC)にて、行動変容やヘルスコミュニケーションの研究と教育に携わる。その後、カイザー·パーマネンテ(カリフォルニア)医師教育開発部で、医師患者間コミュニケーション部門と医師の健康ウェルネス部門の活動をリード。その後、ニューヨークに移り、マウントサイナイ·ヘルスシステムの医師コミュニケーション·センター長として、ペイシェント·エクスペリエンスの向上努力に携わる。2018年に、ペイシェント·エクスペリエンス 、医療者コミュニケーションの向上を支援するコンサルテーション、トレーニング、コーチングを多くの医療機関に幅広く提供する目的でCaring Accent (ケアリング·アクセント)をカリフォルニアで創設。

これからは「ケア・エクスペリエンス」

第3回PXフォーラムでは、ニューヨークのマウントサイナイ・ヘルスシステムで医師のコミュニケーションスキルトレーニングに携わるCaring Accentの近本洋介先生の招待講演がありました。

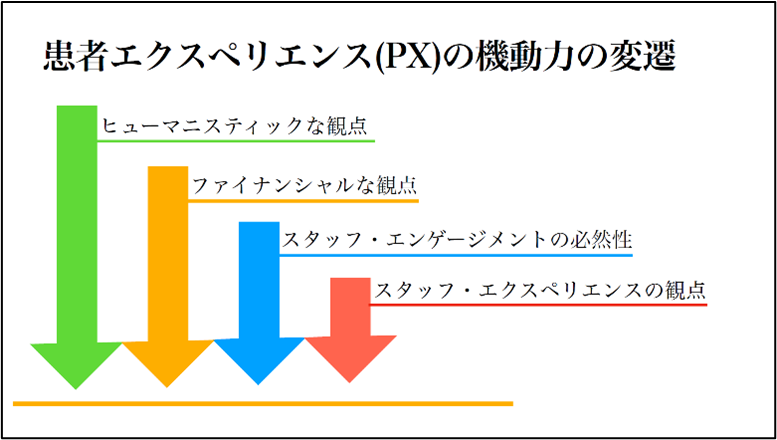

米国でPXを加速させた背景には、「人間の尊厳とは何か」という根本的な問いを基に全人的なケアを保証する意識の広がりがあったそうですが、決定的な要因は、インターネットの普及により医療者の評価が伝達されコンシューマリズムが発展したことや、診療報酬額がPXによって決定されるという経済的な理由でした。

初期のエンゲージメント戦略では、病院や医療者ごとにスコアを名指しで公表していましたが、プロセスを援助せず結果だけを無理強いしていたため、医療者からは反感を買うことになったそうです。

そんな中、昨今のCOVID-19 が拍車をかけたのは、患者や医療者のどちらかにスポットライトを当てるのではなく、両者の関係性に着目する動きです。

これまではPatient やEmployeeのように、一方を表す用語が頻出していましたが、関係性を明記しない、あるいは両者を表す用語が使われる傾向が見え始めたそうです。「ケア・エクスペリエンス」という言葉の誕生も、医療に極めて人間的な行為が必要であることを感じさせます。

アメリカの病院では、「チーフ・ウェルネス・オフィサー」というポジションを置くなど、職員の心身の健康を保つ取り組みを支援しています。やはり日米の病院には根本的に文化や経済的基盤異なるのではないか、後ろ向きに感じます。

日本の病院がヒントにできる取り組みはないのでしょうか。

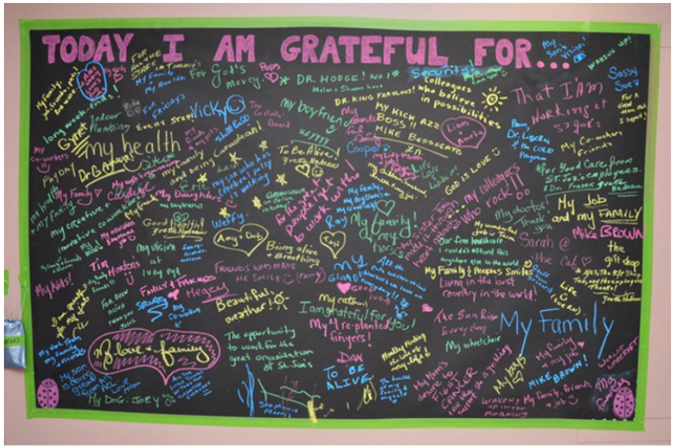

印象的だったのは、職員の経験価値を大切にする文化を築き、それを可視化させている点です。

ボードやカードに感謝の言葉を添えて職員同士で送りあったり、普段は表に出ない職員にスポットライトを当てて広報したりするなど、モチベーションを高める工夫は意外と小さな取り組みでした。

アメリカの実践事例から学べるのは、アイディア次第で想いを伝えあったり、誰かの働きを称えたりすることができるということ。そして取り組みの積み重ねが、患者と同じくらい、医療スタッフが自分自身を当たり前に大事にできる医療環境に変化させるということです。

確かにPXは患者ひとりひとりに最適な医療サービスを実現するためによく設計されていますが、理想的な医療の実現は、弱者に焦点を当てることではないのかもしれません。医療者と患者のどちらかが優位に立ち、どちらかが犠牲を伴う関係性は持続的な医療に繋がらないからです。

経営層がトップダウンで改善施策を打ち出せば、PXもEXも迅速に向上するのかもしれません。確かに、理解や行動力のある経営者の存在はとても大事です。

しかし、もっと大事なことは「誰か」ではなく、「自分」がどう変わるかの意識ではないでしょうか。本来、人間同士で交わされるケアに絶対の正解やマニュアルは存在しません。患者からたった一言「ありがとう」と言ってもらえたこと、看護師に表情の変化に気づいてもらえたこと、そんな一瞬の心の通い合いが、ケアに欠かせないヒューマニズムの要素であり、その時間を共有する両者に代用は不可なのです。

患者や医療者の経験価値を組織の規模で捉えると同時に、自分の身近にできることを考えるマインドが広がれば医療はもっと温かなものになるのではないでしょうか。