「血管に砂利が流れている」「指がローラーにひき潰されている」「火鉢の中に手を突っ込んでいる」…。

実際には体験したことがないはずなのに、そうとしか思えない想像を絶する痛みを感じる。この現象を「幻肢痛(げんしつう)」と呼ぶそうです。

四肢を切断した人や神経を損傷した人の過半数が幻肢痛に苦しむ一方、痛みのコントロールができないことで社会復帰が阻まれ、生活保護の人も多くいる現実は、広く認知されていません。

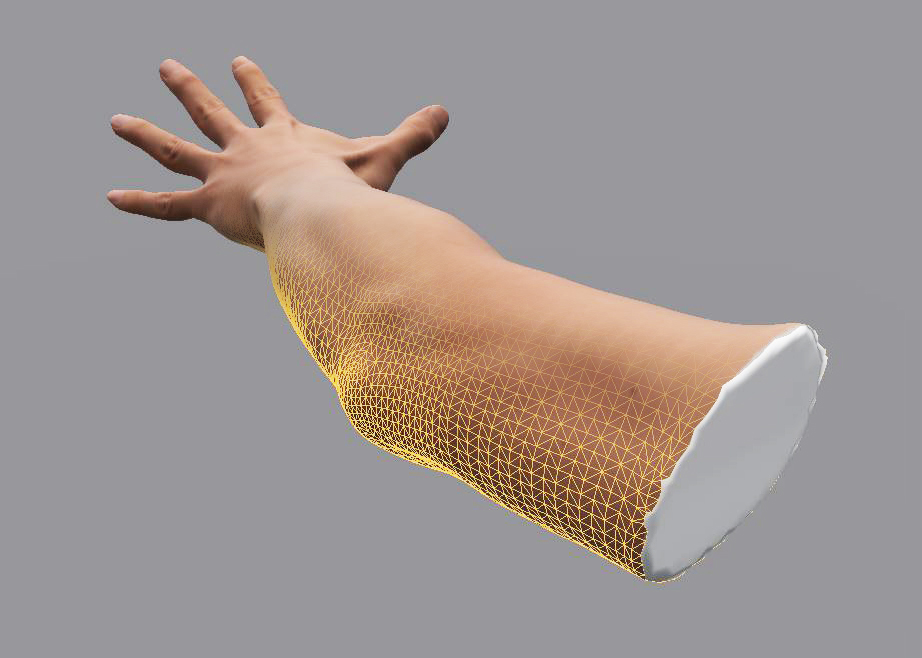

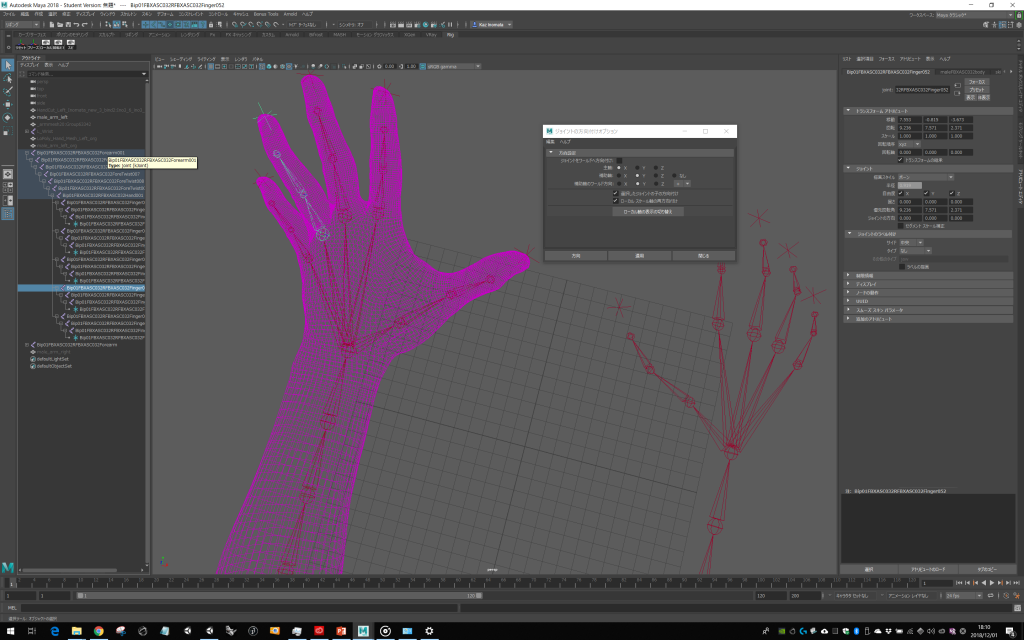

そんな中、ご自身も幻肢痛の経験をもつ猪俣さん、VRアプリの共同開発に携わる井上さんは、当事者を開発の中心において新たなリハビリの可能性を追究しています。VRが技術面からアプローチする痛みの緩和とその先の自立支援について、お二人にお話を伺いました。

猪俣 一則(いのまた かずのり)

株式会社 KIDS代表。 NPO法人 MissionARM Japan副理事長。

17歳の時に右腕神経叢損傷を患い、以来、左利きに。右腕の代わりになると身につけたデジタルスキルを活かし、建築、土木、自動車のデザインに従事、上肢障害者の QOL向上を目的に活動するため起業、恩返しプロジェクトとして、若手デザイナーの育成や VRを活用して幻肢痛を和らげる取り組みを行う。

井上 裕治(いのうえ ゆうじ)

パワープレイス株式会社 、 ビジュアライゼーション・デザイン室 所属。

九州芸術工科大学卒業、株式会社内田洋行にてプロダクトデザインを手 が け、主にチェア、ミーティングテーブル、プロトタイプを担当。その後、パワープレイス株式会社においてリアルタイムコンテンツを手掛ける。猪俣氏の幻肢痛緩和プロジェクトに幻肢痛緩和 VRアプリの共同開発のため参加。より多くの方に効果があり簡単に使用しようできるよう、開発を継続中。

社会復帰を困難にさせる幻肢痛

私たちは傷を負った時、患部周辺をさすって痛みを紛らわせるなど、自分で痛みを把握しようとします。

しかし幻肢痛の場合、手当をしても痛みの感じ方に連動しません。切断した人は手当てをしたい手足が存在すらしないのです。なぜ痛くなるのか、どういう時に痛くなるのかも分かりません。個々の当事者によって感じ方も異なるそうです。

四六時中痛みを感じて疲弊している人の中には、終末期の患者さんなどに処方される医療用の麻薬系鎮痛薬を飲んでいる方も多いそう。薬は飲むほどに体が慣れてしまい、効果を感じないにも関わらず飲まずにはいられない、理性に反し自己判断で飲む量を増やしていってしまうそうです。

コントロールできない痛みは、就業時間を守るなど、社会人としての生活の営み対して自信を無くさせてしまいます。

猪俣さん

“痛み自体で死に至ることはありませんが、慢性的に痛みが続くと気が滅入ってしまいます。「朝起きて頑張ろう!」といった気力すら失くしてしまうため、精神的に追い詰められてしまうのです。生きようとするモチベーションも薄れ、ポジティブなことを感じられる“穏やかな心”が保てていないのです。そのような状態にまで陥ってしまう人も多く、社会復帰以前に自立した日常生活もままならない方もいらっしゃいます。 ”

実は、幻肢痛は病気ではなく、“症状”なのです。

たとえばリウマチの疾患に伴って関節が痛む、風邪の時に喉が痛むのと同様、病気が引き起こす様々な症状の中のひとつにすぎません。そのため、幻肢痛を含め痛み自体の研究は比較的遅れています。

猪俣さん

“「全国で幻肢痛に苦しむ人がどれくらいの数いるのか」と聞かれても答えられない、把握されていません。病気として定義されてないため、毎日更新される新型コロナ患者数のように疫学調査がなされていないのです。幻肢痛について研究している医師の人数が少ないということ、特効薬もない、周りからも理解されにくい痛みでもあり、当事者の人々は少し蔑ろにされている感じを持ってしまいます。そういった寂しさもあります。”

現場にコミットする人の「共感力」

猪俣さんは高校生の時に事故に遭って以降、幻肢痛に苦しむ当事者です。どのように井上さんと出会い、共同開発に至ったのでしょうか。

井上さん

“猪俣さんとは、とあるプロジェクトで一緒に仕事をしていました。その時は猪俣さんが幻肢痛を持たれていると知らず、右手が少し不自由そうにされているな、とだけ感じていました。猪俣さんの方から幻肢痛のリハビリツールの開発を考えているとのお話をしてくださいました。私は大学時代にバイクで一度事故に遭い、1カ月半ほど入院していたのですが、一晩だけ一睡もできずに、ピクリとも動けずに天井を見ていました。「トムとジェリー」のように、心臓が傷口にあるのではないか、と思うほど脈動さえも痛かったのです。数十年も前の出来事なのですが 、最初にお話を頂いた時に思い出しました。 幻肢痛を持たれている方は、もっと強い痛みを日々感じているのでないか、と想像することができました。たまたま猪俣さんのお仕事の内容やスキルセットが近く、自分の持っている技術でできそうな開発でしたので、私は「やった方がいい」と思い 、参戦しました。”

猪俣さん

“一緒に挑戦してくれる人を思い浮かべた時、井上さんしかいないと思いました。健常者では想像できないこともあるなかで、「 いや、当事者が言うのであれば」と、理解し合いながら根気よくここまで一緒にやってくれていることが私たち当事者にとっても嬉しいところです。”

専門領域のビジュアライゼーション技術を使い、効果的な対処法を模索し始めたお二人。一般的に、開発を委託された業者が治療の場に居合わせることはありません。しかし、井上さんの参画姿勢は違っていました。

猪俣さん

“井上さんは毎回リハビリの現場に来てくださっています。より良いモノを作ろうと。開発した製品を実際に当事者の人にどう使うのか、一緒に現場をサポートしてくれています。完成品 の場合、「自分には合わなかった、他に良いものがないかな…」と、よそへ目が向いてしまいますが、まだ開発途中という状況では「もっと、こんな風にしたらどうか?」と患者さんの方から言ってくださるのです。患者さんそれぞれに想いがありますし、私たちがブラッシュアップしながら開発していることを患者さんも分かっていらっしゃるので、 能動的に 開発に参加 してくださいます 。机上で考えているだけでは分からないことも「まさにその機能やデザインを入れればよい」と、本当に当事者の方が必要なことに気づくわけです。”

開発者とひとつのチームになることで、当事者の方々もアイディアを盛り込むことができる。それによって、受け身ではなく能動的に「自分も良くなるかもしれない」と前向きなモチベーションを得ることができるのではないでしょうか。

前半部では幻肢痛の方々が経験する苦しさや現状、そして共同開発に至るまでの経緯に触れました。後半では、開発に参加されている患者さんのエピソードをご紹介したいと思います。